Tutte le sere, quando si apre il sipario della notte, nel cielo nero si accendono le stelle e inizia lo spettacolo che da millenni mette in scena storie in cui si muovono eroi dotati di superpoteri, mostri e ibridi da fantascienza, fanciulle più divine che terrestri: tutti impegnati in un repertorio d’amori e d’avventure ai confini della realtà.

Margherita Hack

Indice dei contenuti

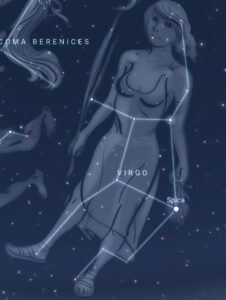

La Costellazione della Vergine

Tra le costellazioni che interessano il cielo di aprile partiamo dalla Vergine, che culmina a mezzanotte verso metà mese.

Si tratta di una costellazione molto estesa, (circa 1300 gradi quadrati) la seconda più ampia della volta celeste (il primato lo detiene l’Hydra): una figura ricca di oggetti non stellari.

La Vergine è posta tra il Leone e la Bilancia ed è facilmente individuabile grazie alla sua stella più brillante, Spica (alfa Virginis), un astro di colore bianco-azzurro che con la sua magnitudine di 1.04 si colloca al quindicesimo posto tra le stelle più brillanti del cielo notturno.

La stella principale della Costellazione della Vergine: Spica

Spica, situata in direzione della mano della fanciulla (o meglio della spiga di grano che stringe tra le dita) si trova a una distanza di 262 anni luce da noi e insieme alle stelle Arturo del Boote e Denebola del Leone, costituisce uno dei vertici dell’asterismo del Triangolo primaverile.

Tra gli astri che compongono la costellazione, la seconda più luminosa è Porrima (gamma Virginis), una stella doppia di magnitudine apparente di 2.74, le cui componenti sono di pari colore (giallastro); il sistema binario è posto a una distanza di 39 anni luce.

Al terzo posto per luminosità, brilla la stella gigante gialla Vindemiatrix (Epsilon Virginis) o Vendemmiatrice, con magnitudine 2.85 e distante 102 anni luce.

Le origini del suo nome risalgono a più di 2.000 anni fa, quando la stella sorgeva alle prime luci dell’alba a inizio settembre, periodo in cui si svolgeva la vendemmia.

A causa della Precessione degli equinozi, le cose ad oggi sono un po’ cambiate e la stella Vendemmiatrice ha lasciato il posto agli astri della costellazione del Leone.

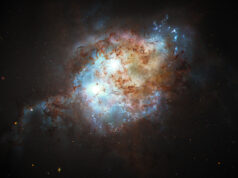

OGGETTI NON STELLARI NELLA COSTELLAZIONE DELLA VERGINE

Gli oggetti del cielo profondo siti nella costellazione della Vergine sono vari ma affascinanti: uno fra tutti l’ammasso di galassie della Vergine, composto da circa 2.500 membri, facente parte a sua volta del Superammasso della Vergine di cui fa parte anche il Gruppo Locale, ovvero il gruppo di galassie a cui appartiene la nostra Via Lattea; come non citare poi la galassia ellittica M87 e la galassia Sombrero.

M87 (o Virgo A) è una grande galassia ellittica oltre ad essere una forte sorgente radio: la sua caratteristica principale è il Buco Nero Supermassiccio situato al centro della galassia di cui, il 10 aprile 2019, è stata rivelata al mondo l’immagine dell’orizzonte degli eventi.

Con il suo getto relativistico e l’emissione di raggi X e gamma, la galassia M87 rappresenta un importante oggetto di studio nell’ambito dell’astronomia e radio astronomia.

La Galassia Sombrero (M104) è invece una galassia spirale vista di taglio, con un grosso rigonfiamento centrale, situata a 31 milioni di anni luce da noi e posta alla periferia dell’Ammasso della Vergine, la cui appartenenza sembra essere dubbia.

LA COSTELLAZIONE DELLA VERGINE NELLA MITOLOGIA

La costellazione della Vergine viene rappresentata come una ragazza con in mano delle spighe: la figura è da sempre associata al chicco di grano che muore e rinasce, al periodo dei raccolti, alla mietitura, da cui deriva il nome della stella alfa della costellazione, Spica, che è visibile dopo il tramonto verso Ovest proprio durante i mesi primaverili ed estivi.

In ambito mitologico quella della Vergine è una figura che mette d’accordo un po’ tutte le antiche popolazioni, dai sumeri agli egizi, ai greci: essa simboleggia la rinascita, la natura, la fertilità ed è l’emblema dell’incessante ciclo della stagioni e quindi della vita.

Il mito greco ci porta in Sicilia, sulle rive del Lago di Pergusa nella campagna di Enna, dove una giovane fanciulla di nome Proserpina, figlia della dea del frumento Demetra (a cui si associa la Vergine) era intenta a raccogliere dei fiori quando, da una fenditura del terreno, uscì fuori un cocchio trainato da quattro cavalli e condotto dal dio dell’oltretomba Plutone, che rapì la giovane (il famoso ratto di Proserpina) facendone la sua sposa e trascinandola con sé negli inferi, di cui divenne regina.

Demetra, dopo averla cercata ovunque, fu mossa da una disperazione tale da lasciar calare un lungo inverno sulla campagna siciliana, che devastò i raccolti e rese i terreni non più fertili.

Dopo qualche tempo la dea interpellò il dio del Sole, Elio, che era stato testimone del rapimento di Proserpina; fu allora che Demetra si recò da Giove minacciando di far morire ogni forma di vita presente in natura se non le fosse stata restituita sua figlia.

Plutone, incalzato da Giove, acconsentì a rendere la fanciulla a sua madre, bluffando: egli infatti offrì a Proserpina un melograno avvelenato di cui ne mangiò però solo pochi semi; così gli dei, mossi dalle minacce di Demetra, stabilirono un compromesso: Proserpina avrebbe vissuto per sei mesi negli inferi con Plutone e per sei mesi con sua madre sulla Terra. Questo entrare ed uscire dalla luce simboleggia il ciclo della natura, del seme che muore e rinasce, senza mai una fine.