Tempo di lettura: 7 minuti Programma

Programma

1° giorno, mercoledì 7 luglio

MILANO Linate/PARIGI-LOS ANGELES/TAHITI

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, secondo gli orari che verranno successivamente comunicati, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea Alitalia per Parigi, dove ci sarà la coincidenza con volo intercontinentale Air Tahiti Nui per Tahiti, via Los Angeles. Pasti a bordo. All’arrivo a Tahiti in serata, accoglienza in aeroporto con l’assistenza italiana locale ed immediato trasferimento all’hotel SOFITEL MAEVA. Sistemazione nelle camere riservate (Mountain View) e pernottamento.

2° giorno, giovedì 8 luglio

TAHITI/MOOREA

Prima colazione in hotel e successivo trasferimento in aeroporto al Terminal Air Moorea per l’imbarco sul volo domestico (15 minuti circa) diretto a Moorea. All’arrivo, trasferimento presso l’hotel SOFITEL IA ORA, sistemazione nelle camere riservate (Run of the House) e resto della giornata a completa disposizione per attività balneari, relax, sport… Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. In serata osservazioni astronomiche.

3° giorno, venerdì 9 luglio

MOOREA

Soggiorno libero a Moorea con intera giornata a disposizione per attività individuali. Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione, cena e pernottamento). In serata osservazioni astronomiche.Moorea, separata da Tahiti dal cosiddetto “mare della luna”, è un’isola vulcanica circondata dal reef e da una laguna dal blu intenso. E’ un’isola tranquilla, ospitale e lussureggiante, offre un interno spettacolare con scenografici picchi montuosi, vallate di un verde intenso, ricchi corsi d’acqua e cascate. La bellezza delle baie di Cook e di Opunohu contribuiscono a creare un panorama unico che non finisce di attirare visitatori e non solo, Moorea è infatti vista anche come un luogo di villeggiatura per i residenti di Tahiti. Non mancano infatti numerose ville situate lungo le tante spiagge che la circondano.

4° giorno, sabato 10 luglio

MOOREA

Soggiorno libero a Moorea con intera giornata a disposizione per attività individuali. Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione, cena e pernottamento). In serata osservazioni astronomiche.

5° giorno, domenica 11 luglio

MOOREA

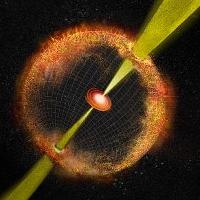

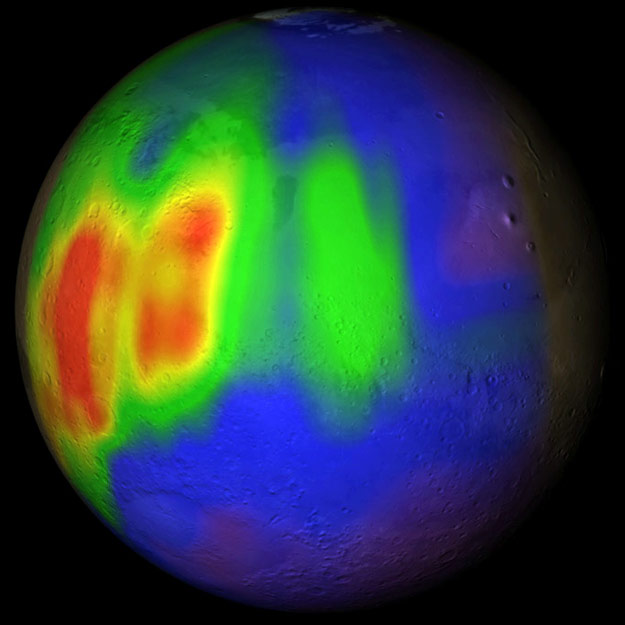

Soggiorno libero a Moorea con intera giornata a disposizione per attività individuali. Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione, cena e pernottamento).ESCURSIONE DI 3 ORE IN BARCA PRIVATA IN LAGUNA PER L’OSSERVAZIONE DELL’ECLISSE TOTALE DI SOLE.

6° giorno, lunedì 12 luglio

MOOREA/PAPEETE/FAKARAVA

Dopo la colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo domestico diretto a Papeete (15 minuti circa) e successiva coincidenza per Fakarava (1 ora e 15 minuti). All’arrivo, immediato trasferimento presso l’Hotel WHITE SAND BEACH RESORT, sistemazione nelle camere riservate (Tiare Bungalow e resto della giornata a completa disposizione per attività balneari, relax, sport… Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. In serata osservazioni astronomiche.

7° giorno, martedì 13 luglio

FAKARAVA

Soggiorno libero a Fakarava con intera giornata a disposizione per attività individuali. Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione, cena e pernottamento). In serata osservazioni astronomiche.L’ultimo “ingresso” turistico fra gli atolli delle Tuamotu. Le sue spiagge da cartolina, la popolazione semplice e cordiale oltre ad una laguna dichiarata dall’Unesco “riserva di biosfera marina” ne fanno un paradiso amato dai turisti di tutto il mondo.

8° giorno, mercoledì 14 luglio

FAKARAVA

Soggiorno libero a Fakarava con intera giornata a disposizione per attività individuali. Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione, cena e pernottamento). In serata osservazioni astronomiche.

9° giorno, giovedì 15 luglio / 10° giorno, venerdì 16 luglio

FAKARAVA/TAHITI/LOS ANGELES-PARIGI

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo domestico diretto a Tahiti (1 ora e 15 minuti circa). All’arrivo, trasferimento presso l’Hotel MANAVA SUITES con camere in day use a disposizione tutto il giorno e pasti liberi. In serata, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo intercontinentale Air Tahiti Nui in partenza per Parigi, via Los Angeles. Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno, sabato 17 luglio

PARIGI/MILANO Linate

Arrivo in mattinata all’aeroporto di Parigi e successiva coincidenza, in serata, con il volo di linea Alitalia diretto a Milano Linate. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi.

OPERATIVO VOLI (INDICATIVO E SOGGETTO A RICONFERMA) 07/07 MILANO Linate / PARIGI CDG 07.00 / 08.35 AZ 300 (Alitalia)

07/07 PARIGI CDG / LOS ANGELES 11.30 / 14.20 TN 7 (Air Tahiti)

07/07 LOS ANGELES / TAHITI PPT 16.10 / 21.30 TN 7 (Air Tahiti)

08/07 TAHITI PPT / MOOREA 12.40 / 12.55 VT 241 (Air Moorea)

12/07 MOOREA / TAHITI PPT 11.45 / 12.00 VT 1113 (Air Moorea)

12/07 TAHITI PPT / FAKARAVA 13.10 / 14.20 VT 584 (Air Moorea)

15/07 FAKARAVA / TAHITI PPT 11.50 / 13.05 VT 599 (Air Moorea)

15/07 TAHITI PPT / LOS ANGELES 23.30 / 10.40* TN 8 (Air Tahiti)

* arrivo il giorno successivo, 16/07

16/07 LOS ANGELES / PARIGI CDG 12.30 / 08.25* TN 8 (Air Tahiti)

* arrivo il giorno successivo, 17/07

17/07 PARIGI CDG / MILANO Linate 20.25 / 21.55 AZ 311 (Alitalia)

Informazioni Generali GEOGRAFIA

la Polinesia Francese è costituita da 118 isole su una superficie 4.000 kmq, 5 arcipelaghi tra cui isole della società (ahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a e Bora Bora), Isole Tuamotu (Rangiroa, Manihi, Tikehau e Fakarava) Isole Marchesi (Nuku Hiva e Hiva Oa), Gambier e Australi. Si distinguono in isole di origine vulcanica, verdi e montuose, e isole coralline con spiagge bianche e lagune cristalline.

LINGUA

francese e tahitiano.

CLIMA

tropicale con 2 stagioni: umido e più piovoso da novembre a marzo circa, più secco e ventilato da aprile a ottobre. È consigliato un abbigliamento estivo con qualche indumento più pesante durante la stagione secca e per le crociere.

FUSO ORARIO

-11 ore, -12 quando in Italia è in vigore l’ora legale.

CORRENTE ELETTRICA

alternata a 110 e 220 volts, secondo le isole, le prese sono uguali a quelle italiane.

FORMALITÀ DOGANALI

per raggiungere la Polinesia Francese senza transitare negli USA è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di validità dopo la data di rientro. Per transiti o stop negli USA, ogni passeggero (compreso i minori) dovrà essere munito dei seguenti documenti:

- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26.10.2005.

- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26.10.2005 e il 25.10.2006.

- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26.10.2006.

Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno 6 mesi successivi alla data di partenza dagli USA. Dal 01/08/08 è in vigore una nuova regolamentazione che richiede in via facoltativa e, invia obbligatoria dal 12/01/09, la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti presso il sito internet https://esta.cbp.dhs.gov. In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo negli USA. Non sono attualmente disponibili maggiori informazioni, vi preghiamo quindi di verificare con le autorità competenti appena programmato il vostro viaggio in Polinesia con transito o stop negli Stati Uniti.

VALUTA

franco polinesiano, vengono accettati anche euro e dollari americani, possibilità di effettuare il cambio negli hotel, con spese di cambio maggiori, o nelle banche locali. In tutti gli hotel e nelle principali località sono accettate le carte di credito.

MANCE

non sono obbligatorie.

ALBERGHI

in Polinesia l’ambiente è importante di conseguenza si cerca sempre di rispettarlo, per questo alcuni hotel sono circondanti da una vegetazione rigogliosa, è quindi del tutto normale che nelle sistemazioni richieste, soprattutto nei bungalow giardino, si possano trovare animaletti innocui. La sistemazione è prevista nei letti esistenti (solitamente 2 letti “queensize” o 1 letto “kingzise”), la camera tripla solitamente comprende 2 letti “queensize” o 1 letto “kingsize” con 1 roll-away bed (lettino a rotelle). Per riduzioni family plan, si intende una camera occupata da due adulti e da un bambino di età compresa generalmente tra 2 e 11 anni utilizzando i letti esistenti. Il trattamento di mezza pensione comprende la prima colazione, (americana o continentale a seconda dell’hotel), la cena con 3 portate (antipasto, piatto principale e dessert). La pensione completa comprende in aggiunta il pranzo, composto da 2 portate. Alcuni hotel applicano supplementi, regolabili in loco, per alcune pietanze o ristoranti gourmet, così come per alcune cene con spettacoli.

HOTELS PREVISTI

Sofitel MAEVA TAHITI**** – Papeete

Sofitel MAEVA TAHITI**** – Papeete

Il Sofitel Tahiti Maeva Beach Resort si trova sulla costa Ovest di Tahiti, su un’affascinante spiaggia circondata da giardini tropicali. Il resort, rinnovato di recente, offre 216 camere eleganti e luminose, ognuna con balcone privato e molte con vista spettacolare sulle montagne o sulla laguna verso l’Isola di Moorea. Tra i servizi, 2 eccellenti ristoranti, 1 bar, 2 campi da tennis, 1 campo da golf per esercitazione e 1 piscina di acqua dolce.Dal 7 all’8 Luglio (1 notte) + 15 Luglio (1 day use).

Sofitel IA ORA**** – Moorea

Sofitel IA ORA**** – Moorea

Il Sofitel Moorea la Ora Beach Resort si trova ai bordi di una magnifica laguna, con vedute dell’isola di Tahiti. Il resort, rinnovato di recente, offre 114 bungalow di lusso costruiti sull’acqua, sulla spiaggia o circondati da giardini curati. Tra i servizi, 2 eccellentiristoranti, 1 bar, 1 favolosa piscina all’aperto e 1 day spa. Moorea possiede una delle più belle spiagge del mondo e varie attività acquatiche – motorizzate e non – possono essere organizzate per gli ospiti.Dall’8 al 12 Luglio (3 notti).

Hotel WHITE SANDS Beach Resort**** – Fakarava

Hotel WHITE SANDS Beach Resort**** – Fakarava

Fakarava, un luogo di rara bellezza lontano dai circuiti turistici e dal lusso classico della Polinesia. Il White Sands Beach Resort è situato nell’incantevole scenario dell’isola direttamente sulla spiaggia, a circa 30 minuti dall’aeroporto. Semplice ed informale è l’ideale per una vacanza di mare all’insegna del massimo relax. I bungalow in legno (tutti con le stesse caratteristiche e con parte del soffitto aperto), sono dislocati in gruppi di 3 unità e sono suddivisi in bungalow giardino (tiare), beach e premium beach, questi ultimi meglio posizionati. Il ristorante “Kura Ora”, sul mare, offre specialità della cucina locale, l’informale “Kiri Kiri”, snack bar situato sulla spiaggia gode di un ambiente molto rilassante. Il Resort è particolarmente indicato per subacquei.Dal 12 al 15 Luglio (3 notti).

Quota di Partecipazione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 20 persone € 4.850,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 15 persone € 5.190,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 1.300,00

TASSE AEROPORTUALI € 385,00 (soggette a riconferma fino all’atto dell’emissione del biglietto aereo)

La Quota Comprende

• voli di linea come da prospetto in classe economica

• franchigia bagaglio 20 kg

• sistemazione negli hotes indicati

• facchinaggio negli hotels (nella misura di un collo per persona)

• tasse e percentuali di servizio negli hotels

• trattamento come da programma (pernottamento e prima colazione presso l’Hotel SOFITEL MAEVA di Papeete e trattamento di mezza pensione presso l’Hotel SOFITEL IA ORA di Moorea e presso l’Hotel WHITE SANDS di Fakarava)

• trasferimenti e voli domestici come da programma

• kit da viaggio (1 borsa, 1 pochette e 1 guida/libro della Polinesia)

• copertura assicurativa medico/bagaglio e annullamento viaggio.

La Quota non Comprende

• tasse aeroportuali (€ 385,00 circa ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti)

• eventuali tasse d’imbarco da pagare in loco alla partenza

• pasti non menzionati

• bevande ai pasti

• mance ed extra personali in genere

• eventuali escursioni facoltative

• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

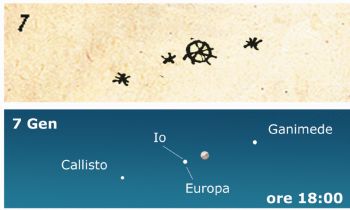

Informazioni Informazioni astronomiche:

Massimiliano Di Giuseppe 338/5264372

Ferruccio Zanotti 338/4772550

The Lunar Society: referente Paolo Minafra cell. 339/2929524

Informazioni e prenotazioni:

CTM di Robintur Modena

Tel: 059/2133701

WEB: www.robintur.it

Email: ctm.gruppi@robintur.it

Sofitel MAEVA TAHITI**** – Papeete

Sofitel MAEVA TAHITI**** – Papeete Sofitel IA ORA**** – Moorea

Sofitel IA ORA**** – Moorea Hotel WHITE SANDS Beach Resort**** – Fakarava

Hotel WHITE SANDS Beach Resort**** – Fakarava