C’era una volta un bambino che alzava lo sguardo al cielo e sognava di veleggiare tra pianeti e nebulose, a cavallo di un telescopio.

Non cominciano così tutte le storie di noi astrofili?

Il mio primo strumento fu un rifrattore giocattolo da 60mm con cui provai le prime ineguagliabili emozioni, poi arrivò il classico newtoniano da 114 della Konus— sì, proprio lui… quello arancione! — che mi permise di effettuare osservazioni più “serie” e profonde, annotate in un brogliaccio che ancora oggi conservo come una reliquia sacra.

E il sogno non era finito. Nel 1991 chiesi e ottenni dai miei genitori un (per allora) ambitissimo Schmidt-Cassegrain Meade 2080 da 20 cm, e da quel momento mi lanciai in una fase nuova del mio percorso di astrofilo, concentrandomi sullo studio sistematico dei pianeti e del deepsky, in qualità di socio dell’UAI.

Ma, come si sa, non ci si accontenta mai e per anni, nonostante la gioia delle visioni che mi regalava il Meade, sfogliai fino a consumarle le pagine del mitico catalogo Miotti su cui, tra gli altri, facevano bella mostra di sé i Dobson Meade Starfinder di dimensioni ragguardevoli per l’epoca. In particolare accarezzavo il desiderio di possedere la versione da 16” e mi divertivo a fantasticare sulle meraviglie cosmiche che un tale secchio di luce avrebbe potuto mostrarmi.

Tuttavia, dovette passare molta acqua sotto i ponti prima di acquistarne uno. Il momento giunse improvviso. A un certo punto avvertii pressante l’esigenza di fare il salto di diametro, causa l’ormai ventennale assuefazione alle immagini fornite dal 20 cm, che pure mi aveva dato grandissime soddisfazioni (e continua a darmene, nonostante i suoi 30 anni e più di onorato servizio!).

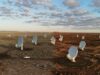

Ad aprile del 2006 risposi a un annuncio su una rivista cartacea per cogliere al volo un autentico affarone. Un privato marchigiano vendeva un dobson a tralicci in alluminio a un prezzo irrisorio. Mi fiondai in loco ed ebbi la prima sorpresa. Nonostante avessi visionato qualche foto via mail, il telescopio si presentò in tutta la sua atipicità: era formato da un unico grosso “tubo” scoperto suddiviso in due tronconi di tralicci, uno per il supporto del secondario e uno per la cella del primario (fig. 1 e 2). Il primario, oltretutto, era un massiccio blocco da 44 cm di diametro formato da due dischi di vetro incollati tra loro con qualcosa di simile a un mastice (fig.3 e 3bis). La struttura con i tralicci, poi, poggiava su una massiccia forcella a sua volta avvitata a una pesante base di legno ricavata dall’anta di un armadio!

La gioia dell’acquisto si trasformò ben presto in perplessità per l’inquietante prospettiva di gestire con affanno un tale mastodonte, soprattutto pensando che non potevo beneficiare di una postazione fissa e quindi, come moltissimi astrofili, ero costretto a vagabondare di notte per raggiungere siti osservativi adatti a strumenti del genere.

Procedetti comunque all’acquisto e affrontai un primo spinoso problema: come stipare i due tronconi, lo specchio, la base e la forcella in una Alfa Romeo 156, il cui abitacolo non era propriamente il vano di carico di un furgone. Non conservo testimonianze fotografiche del trasporto, ma posso dire che furono 430 chilometri di contorsioni, tribolazioni e ansie per le sorti delle ottiche e… dell’incolumità mia e dell’automobile.

Usai il dobson così com’era per un anno e i miei timori furono confermati: lo strumento aveva una gestibilità assai difficoltosa, nonostante la comodità di poterlo manovrare con fluidità, grazie all’ingegnoso innesto di cuscinetti a sfera sui bracci della montatura altazimutale. Inoltre, ahimè, scoprii un altro inconveniente. Le immagini che lo specchio restituiva non mi convincevano affatto. I dischi stellari, in intra ed extra focale, erano diversi e le stelle apparivano contornate da un alone composto da una folta raggiera luminosa. Ciò palesava la presenza di difetti importanti quali stigmatismo e aberrazione sferica. Provai ad agire maniacalmente sulla collimazione, sull’ortogonalità del focheggiatore e su altre variabili ma la situazione non migliorò. Mi sorse il tremendo sospetto che la lavorazione del blank non fosse stata effettuata a regola d’arte, però non avevo competenze tecniche per accertarlo.

Mi rivolsi a un artigiano del Sud Italia. Mi recai presso il suo laboratorio e insieme a lui feci alcune importanti verifiche. In quell’occasione concluse che il deterioramento delle immagini fosse imputabile alle tensioni provocate dalla colla tra i due dischi di vetro. Mi propose di lasciargli lo specchio per rifigurarne la superficie. Dopo vari tentennamenti e riflessioni, accettai.

L’attesa durò mesi. Sollecitai più volte la conclusione del lavoro e alla fine lo specchio mi fu riconsegnato. Lo feci alluminare e quarzare da Zaot e finalmente lo rimontai sulla cella; eseguii tutti i test del caso ma la resa delle ottiche ancora non mi convinceva. Avevo speso soldi e tempo per niente? Non mi soffermo sulle successive vicende che segnarono (negativamente) il rapporto con l’artigiano in questione, ma il destino dello specchio non fu affatto felice.

Decisi di affidarmi a un altro esperto del settore. Scoprii, in seguito, che il primario, qualche anno prima, era stata una sua creazione! Lui fu ben felice di riaccogliere a braccia aperte e “curare” una sua creatura, così smontai nuovamente lo specchio e glielo spedii.

La sfortuna mi perseguitò. Dopo qualche giorno, l’esperto mi contattò personalmente per informarmi che lo specchio gli era giunto danneggiato, scheggiato e crepato in più punti. Mi inviò via mail delle foto per mostrarmi l’entità del danno. Lo scoramento salì alle stelle. Mi propose una rilavorazione totale del blocco di vetro ma a condizioni economiche che non accettai. Decisi di non volerne più sapere di quel macigno sventurato e mi misi in cerca di un’altra soluzione.

Continua….

L’articolo completo di Emiliano Maramonte è pubblicato su Coelum Astronomia 261 di aprile/maggio