Indice dei contenuti

COSTELLAZIONE DELLA VOLPETTA, COSTELLAZIONE DELLA FRECCIA E COSTELLAZIONE DEL DELFINO

Il cielo di settembre è un diario le cui pagine raccontano ancora delle stelle d’estate, con appunti sugli astri d’autunno che, imminente, si prepara a svelarci nuove storie già scritte nel firmamento.

Verso occidente vedremo ormai tramontare le costellazioni che ci hanno accompagnato nelle serate estive, ovvero il Sagittario, Ofiuco, Scorpione, Ercole.

A Nord-Ovest si accinge al tramonto anche il Boote, con la brillante stella Arturo e nelle vicinanze anche la Corona Boreale si appresta gradualmente a scomparire all’orizzonte.

Da Est vedremo apparire le costellazioni dell’Ariete, Acquario, Pesci mentre a Sud-Est incrociamo Pegaso; a Nord-Est possiamo ammirare Andromeda e Perseo, mentre volgendo lo sguardo a Nord non sarà per nulla difficile notare Cassiopea e poi ancora Perseo, mentre guardando a Nord troveremo Orsa Maggiore ed Orsa Minore.

Dei residui di cielo estivo potremo ancora scorgere verso Ovest le costellazioni di Aquila, Cigno e Lira che con le loro stelle principali hanno dato vita all’asterismo del Triangolo Estivo. In questa regione di cielo incontriamo tre costellazioni minori: la Volpetta, la Freccia e il Delfino.

Si tratta di tre piccole figure celesti, due delle quali (Volpetta e Delfino) passano per il meridiano proprio nel mese di settembre.

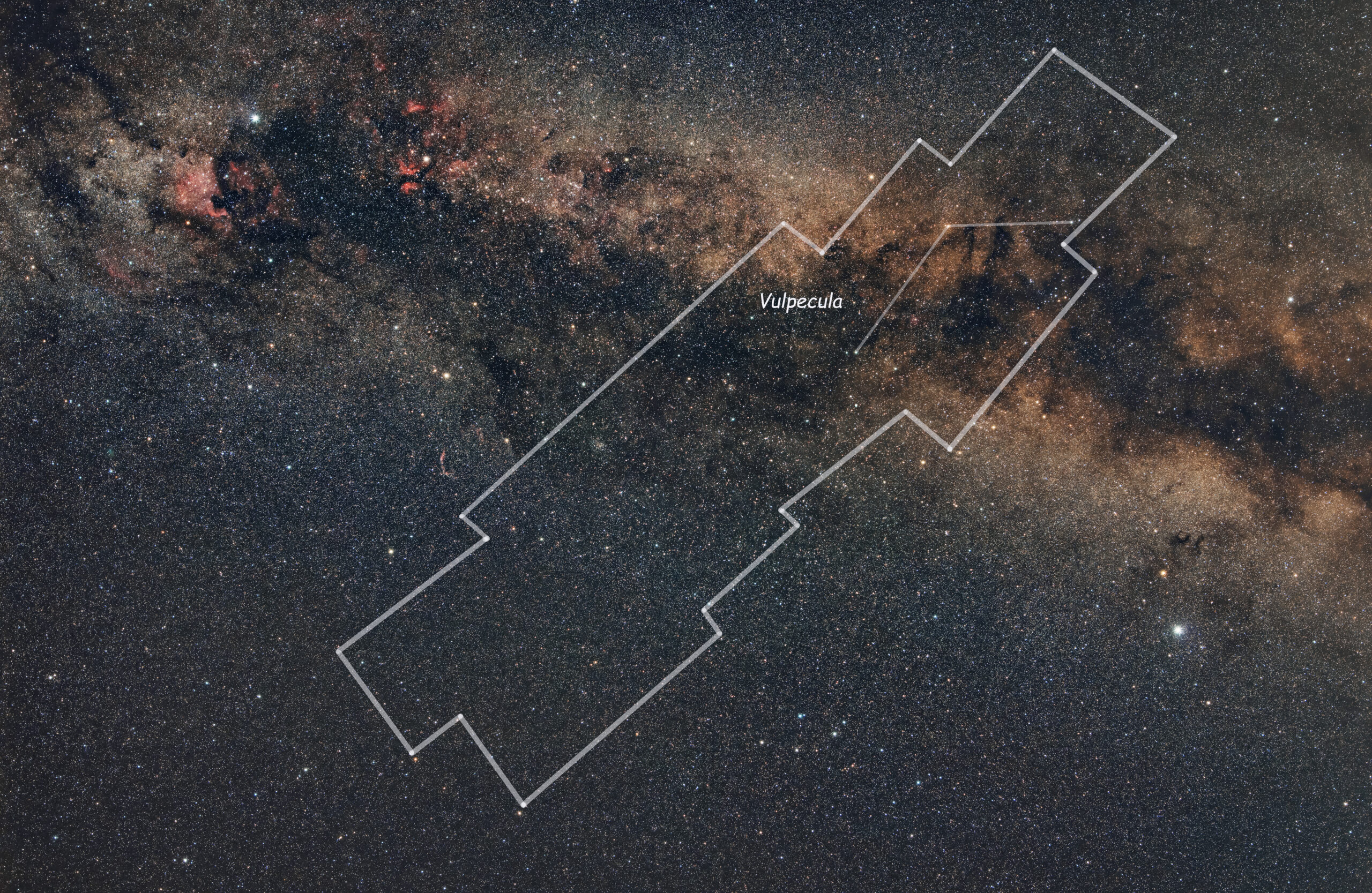

COSTELLAZIONE DELLA VOLPETTA

Al centro dell’area celeste del Triangolo Estivo, in una regione fortemente oscurata dalla Fenditura dell’Aquila, è presente la piccola costellazione della Volpetta: essa possiede una sola stella brillante visibile, denominata Anser (Alpha Vulpeculae).

Stelle principali

Si tratta di una stella gigante rossa, classificata come doppia (apprezzabile con un binocolo) con magnitudine apparente di 4,4.

Se la costellazione non possiede particolari caratteristiche in compenso viene ricordata per una delle scoperte astronomiche più interessanti: proprio all’interno della Volpetta, nel 1967,Antony Hewish e Jocelyn Bell, da Cambridge, identificarono la prima pulsar conosciuta, oggi noto come oggi noto come PSR 1919+21.

OGGETTI NON STELLARI

La Volpetta ospita diversi interessanti oggetti del cielo profondo: primo fa tutti la famosa Nebulosa Manubrio (M27), soggetto molto amato dagli astrofotografi.

M27 è la prima nebulosa planetaria ad essere stata scoperta da Charles Messier, nel 1764: l’oggetto è individuabile a 3° a nord della stellaγ Sagittae, e si presenta al binocolo come un disco non troppo luminoso mentre al telescopio se ne riesce ad apprezzare la struttura che ricorda quella di una clessidra.

Al centro dell’immagine apparirà una stella centrale che viene utilizzata spesso dagli astrofotografi nel testare la limpidezza del cielo nelle notti di riprese.

Un altro oggetto del cielo profondo presente nella costellazione della Volpetta è l’asterismo dell’Attaccapanni o Cluster di Brocchi (dal nome dell’astronomo americano che negli anni 20 lo disegnó): l’oggetto, denominato anche Cr 399, è stato scoperto dall’astronomo arabo Al Sufi nel 964 d. C. e inizialmente era stato classificato come ammasso, ma nuovi studi hanno poi rivelato che le stelle che lo compongono (circa 40) non sono legate gravitazionalmente.

Da un luogo privo di disturbo luminoso è possibile individuare l’asterismo anche ad occhio nudo, mentre avvalendosi dell’ausilio di un binocolo è facile risolvere il gruppo di stelle che lo compone.

STORIA DELLA COSTELLAZIONE Volpetta

La costellazione è stata introdotta nel XVII secolo dall’astronomo polacco Johannes Hevelius e in origine era nota come la “volpetta e l’oca”, “Vulpecula cum Ansere“; oggi dell’oca, un tempo rappresentata tra le fauci della Volpetta, rimane solo il nome dato alla stella alfa della costellazione.

COSTELLAZIONE DELLA FRECCIA

La Freccia (Sagittae) giace sulla Via Lattea, a 10° nord di Altair, in una regione in cui risiedono reminescenze della Fenditura dell’Aquila.

La costellazione non spicca certo per estensione e luminosità: la sua stella principale è Alpha Sagittae (nota anche con il nome di Sham), una stella gigante gialla con una magnitudine apparente di 4,37.

Nella Freccia sono presenti stelle doppie, alcune delle quali sono risolvibili anche con strumenti di piccola portata: è il caso di ε Sagittae, formata da una stella arancione e una azzurra, entrambe visibili attraverso un piccolo telescopio.

La Freccia ospita anche un gran numero di stelle variabili come S Sagittae, una variabile Cefeide che oscilla fra la quinta e la sesta magnitudine in circa 8,4 giorni, e le cui variazioni possono essere addirittura notate anche ad occhio nudo, a patto di avere a disposizione un cielo molto, ma molto nitido.

OGGETTI NON STELLARI NELLA FRECCIA

La costellazione scarseggia di oggetti del profondo cielo, tuttavia è presente un vasto e brillante ammasso globulare, M71, posto a 13.000 anni luce.

LA FRECCIA NELLA MITOLOGIA

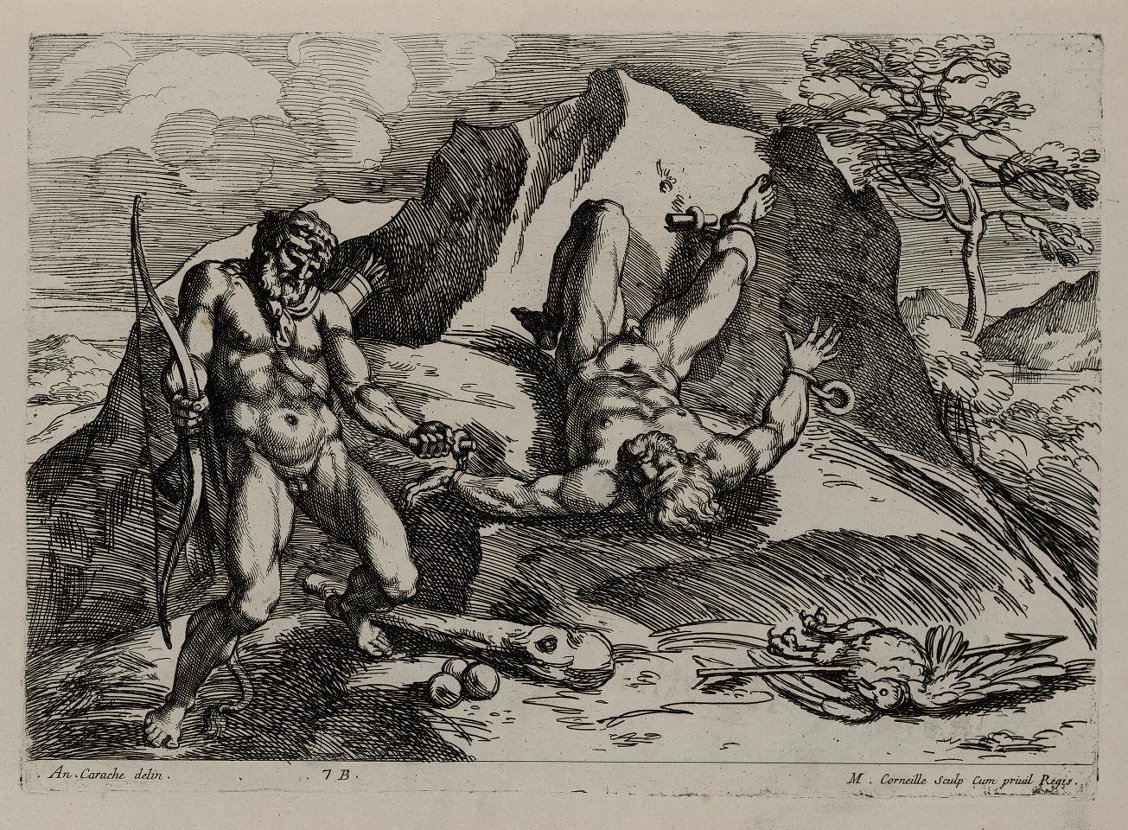

Sono diversi i miti in cui la Freccia trova riferimento: quello più noto la legano ad Ercole e a Prometeo.

Quest’ultimo era un titano che rubava il fuoco agli dei per farne dono agli uomini; ma questo suo modo di agire scatenò l’ira di Zeus che decise di punire Prometeo incatenandolo, nudo, su di una rupe scoscesa ed esposta a qualsiasi tipo di intemperie, nella regione del Caucaso.

Non pago di questa già atroce pena inflitta al titano, il padre degli dei inviò una mostruosa aquila affinché passasse le giornate a dilaniare il ventre e il fegato di Prometeo, le cui ferite guarivano però di notte.

Dopo un lunghissimo tempo fu risolutivo il passaggio di Ercole da quella rupe infernale: l’eroe, avendo assistito a quelle atroci torture, salvò Prometeo, scagliando una freccia contro il mostruoso rapace, liberando così il titano a cui stava a cuore l’umanità.

COSTELLAZIONE DEL DELFINO

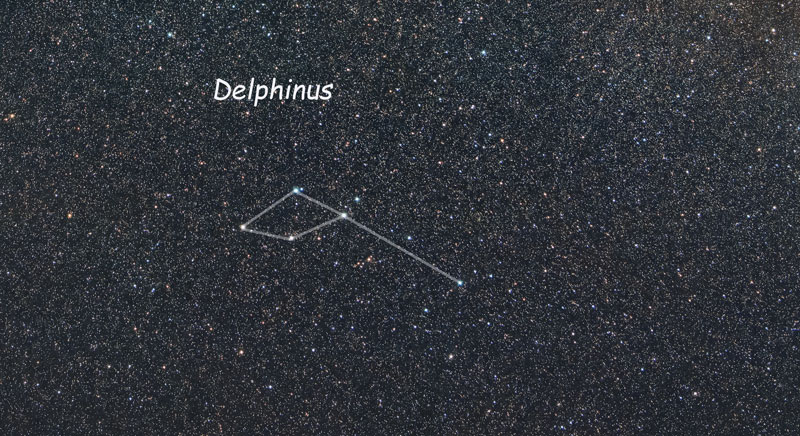

Un’altra costellazione che transita al meridiano nel cielo di settembre è quella del Delfino: la figura del Delfino è individuabile 10° a Nord-Est della brillante Altair e nonostante la costellazione sia molto piccola, le stelle che la compongono (circa una ventina) appaiono ravvicinate e ben visibili ad occhio nudo.

Due sono sostanzialmente le stelle più luminose: si tratta del sistema binario β Delphini (Rotanev), una stella subgigante gialla di magnitudine 3,6, distante 97anni luce e il sistema binario α Delphini (Sualocin), una stella azzurra di magnitudine 3,77, distante 241 anni luce.

IL CURIOSO CASO DEI NOMI DELLE STELLE DEL DELFINO

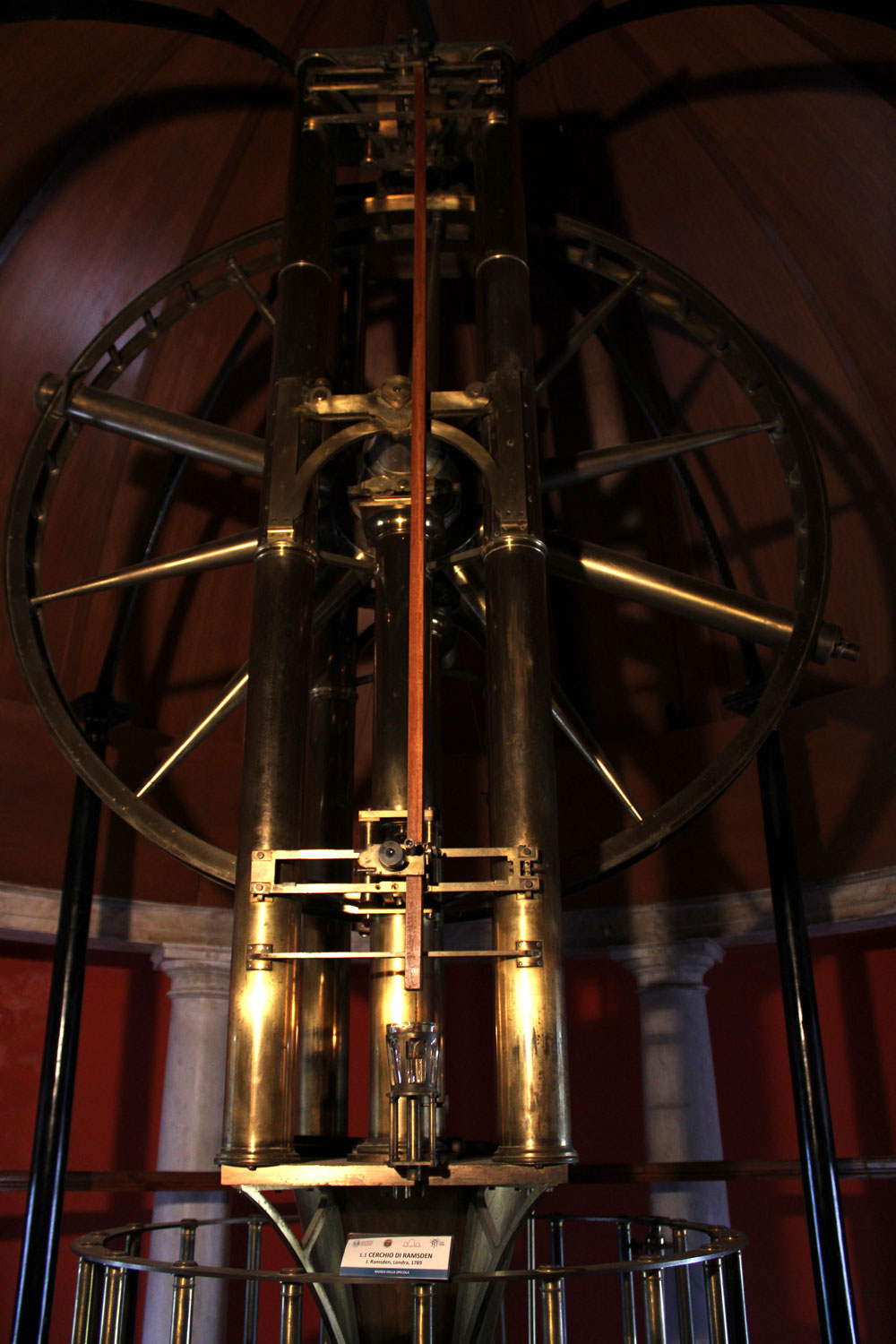

Sualocin e Rotanev apparvero per la prima volta nel catalogo stellare del Reale Osservatorio di Palermo nel 1814: in quel periodo il Direttore era padre Giuseppe Piazzi, grande astronomo e matematico, fondatore dell’Osservatorio e fautore della scoperta di Cerere proprio dal cielo di Palermo, il 1 gennaio 1801.

Nel link a seguire il servizio fotografico e l’articolo ad opera dell’autrice Teresa Molinaro e di Walter Leopardi sull’Osservatorio Astronomico di Palermo QUI

Nel 1800 Piazzi fece l’incontro di Niccolò Cacciatore, astronomo che condusse i suoi studi proprio all’Osservatorio di Palermo assumendone la direzione nel 1817.

Nella stesura dei cataloghi stellari del 1814, a cui si faceva riferimento sopra, che vinsero il premio dell’Académie des Sciences di Parigi, comparvero i nomi di due stelle, Sualocin e Rotanev, gli astri principali della costellazione del Delfino.

Queste diciture suonarono bizzarre alle orecchie dell’astronomo britannico Thomas Webb che, dopo un’accurata analisi, arrivò a comprendere che i due nomi letti al contrario altro non rappresentavano che il nome e cognome latinizzato dell’astronomo siciliano Niccolò Cacciatore: Nicolaus Venator. Sulla base dell’amicizia e della collaborazione che li legava, Giuseppe Piazzi volle dedicare il nome delle due stelle al suo assistente Niccolò Cacciatore.

OGGETTI NON STELLARI NEL DELFINO

Fra i pochi oggetti del profondo cielo nel Delfino ci sono gli ammassi globulare NGC 7006, NGC 6934 e la nebulosa planetaria NGC 6891.

Nel cielo serale di settembre è possibile osservare la stella 18 Delphini (o Musica), una gigante gialla situata appunto nella costellazione del Delfino, la cui peculiarità è quella di avere un pianeta che ruota intorno ad essa.

Si tratta di Arion, un gigante gassoso scoperto nel 2018,che completa un’orbita quasi circolare in circa 993 giorni terrestri, ad una distanza media dalla stella di 2,6 UA.

Il nome è stato scelto dai partecipanti al concorso NameExoWorlds.

IL DELFINO NELLA MITOLOGIA

Incontrare un delfino in mare aperto era una consuetudine per gli antichi marinai greci, e le leggende ci raccontano diverse versioni in cui queste creature sono protagoniste.

Secondo Eratostene il delfino era il messaggero d’amore del dio del mare, Poseidone, che invaghitosi di una delle ninfe marine Nereidi, decise che doveva averla a tutti i costi, nonostante il suo rifiuto.

Un giorno Poseidone inviò un delfino a prelevare la fanciulla dal suo nascondiglio e a portarla nel suo castello sottomarino, dove ne fece la sua sposa.

Pieno di gratitudine il dio del mare pose la figura del delfino tra le stelle.

Un’altra leggenda ci ricollega al nome dell’ esopianeta Arion che prende il nome dal cantore greco Arione il quale, di ritorno in Grecia dalla Sicilia, dove si era esibito con la sua cetra, fu minacciato da un gruppo di marinai che volevo sottrargli il suo denaro; preso dalla paura di morire chiese come ultimo desiderio di poter suonare ancora una volta la sua amata cetra, il cui suono armonioso attirò un delfino che lo prese sul suo groppone e lo trasse in salvo.

Arrivati in Grecia il dio della musica Apollo collocó il delfino tra le costellazioni del cielo.